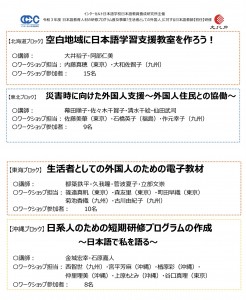

コロナ襲来と共に設置したグローバル・キャリア事業部という部門。

コロナ禍で喘ぐ日本語教育部門の分をなんとかしなくちゃと走り抜いた、

2年目の去年の成果は、年間10数回にわたって開催した様々なテーマを

扱ったセミナーだったと思います。

その中の一つ、最後の最後に行った、

「外国にルーツを持つ子どもたちの 「未来につながる支援を考える」」と

題して行ったセミナーには、このテーマに関係するあらゆる立場の400人近い

方が申し込みをしてくださいました。

講演をしてくださった河村先生と、ペルー日系4世の浜田さんの生のお話が

凄すぎて、終了後のアンケートから鳴り止まないアンコールの拍手が聴こえて

きて、改めて、この課題の深さ、大きさに突き刺されたような気持ちでした。

問題は子どもだけではない、その親御さん、何より日本社会。

アンコールのリクエストにどう応えるか、未だ先に進めていません。

実は、私個人について言うと、この、前に進めないというのは最初からでした。

そこにある課題が重すぎて、いや、私自身が無知でありすぎて。

他のセミナーではそれなりに中心になって企画役を引き受けていましたが、

この回は、学校がある台東区の多文化共生の委員会の委員もしている、

グローバルキャリア事業部の、Ms.谷口さんがすべてを仕切ってくれました。

ところで、麻布中学の社会の入試問題に「外国人問題」が出題されたという

ニュースについて。

細川英雄先生(言語文化教育研究所八ヶ岳アカデメイア主宰、早稲田大学名誉

教授)が、「一つの正解をめざした序列化を撤廃するために」と題した論考を、

今朝届いた、先生の研究所が発行するメルマガに書いていらっしゃいました。

大方の反応は,中学受験のために小学生が受験する問題としては,

きわめて高度だが,こうした社会問題が出されることはいいことだという

ものが多いようだ。

SNSでこの出題のことを知ったとき、私も漠然とそんな風に思った気がします。

けれど、細川先生の文に触れ、そんな浅い問題ではないと改めて思ったので、

今日、これを書こうと思いました。

こうした傾向が仮に一般化すれば,小学校の社会科の内容は革命的に変化する

だろうし,中学自体の教科も,充実したものになる可能性をはらんでいる。

しかし、

こうした正解のない議論は専門家の間でもかなり大きな課題

きっかけがなんであれ、小学生が自分の頭で考えること、それによって教育が

変わること、それは大いに期待したいところです。しかし、

上に書いた私たちのセミナーの課題もまさに「正解のない大きな課題」で、

それに対して、じゃあ私に何ができるか、それはそう簡単に答えが出せない、

というのが私自身の今の思いです。

けれど、セミナーに参加してくださった皆さん、外国にルーツを持つ子どもたちに

日本語や教科指導をしている方、小学校や中学校の先生、ボランティア、行政、

国際交流協会、この問題を専攻している大学生、関心のある一般の会社員、等々、

これらの皆さんは、私よりずっとずっとこの課題の近くにいます。

そこで、今、自分ができること。それは、知る場、考える場、つながる場、次の

一歩に進むきっかけとしての場を作ることしかないと思っています。

が、その過程で、私自身がもっと知って考えて、そして次に進めます。

書くぞと思って書き始めた今日の文章、ここまでです。

細川先生の直接の論旨とは違ってしまっています。

先ほど細川先生の許可を得ましたので、今朝のメルマガの文章をそのまま以下に

転記いたします。

先生との共通のテーマ、well-beingは同じ……という思いを込めて。

★ ★ ★

■ 研究所より ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

一つの正解をめざした序列化を撤廃するために ─ 麻布中学の入試問題から

細川 英雄

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

麻布中学の社会の入試問題に,「外国人問題」が出題されたということで話題

になっている。

・(株)インターエデュ・ドットコムによる公開版[PDF]

https://tinyurl.com/gbkirlce

大方の反応は,中学受験のために小学生が受験する問題としては,きわめて高

度だが,こうした社会問題が出されることはいいことだというものが多いよう

だ。

入試問題は,4ページ弱の文章を読み,問いに対して,簡潔に意見を述べるも

のだ。最後の2問を引いておこう。

> 問12 「……日本政府が正式に移民を受け入れようとせず,行政が外国人の

> 支援をおこなわないと,日本に不慣れな外国人の支援はボランティアの人た

> ちに依存することになります。その場合,外国人の支援活動にはどのような

> 不都合が生じると考えますか。2つあげて説明しなさい。」

> 問13 「……日本に働きに来た外国人とその家族の人権を守るためには,ど

> のような政策や活動が必要だと考えられますか。君が考える政策や活動の内

> 容とそれが必要である理由を,80~100字で説明しなさい。……」

たしかに,決められた時間内に参考図書もなしでこの問いに回答するのは,容

易なことではない。

ちょうど今,哲学や法学の仲間たちと「共生社会のあり方」についての本を編

集中だが,上の2問はまさに,その議論のさなかにある課題そのものであり,

本格的に答えるには,専門家でも少なくとも半年はかかるだろう。

だからと言って,麻布中学の社会の入試問題が悪いと言っているわけではない。

こうした傾向が仮に一般化すれば,小学校の社会科の内容は革命的に変化する

だろうし,中学自体の教科も,充実したものになる可能性をはらんでいる。

ただ,今述べたように,「決められた時間内に参考図書もなしで」考えるのは,

あまりに高度であろう,というよりも,こうした正解のない議論は専門家の間

でもかなり大きな課題だからである。

だとすれば,中学入試という一回限りの形ではなく,もう少し幅を持たせた入

試のあり方が問われているような気もする。

たとえば,大学におけるAO入試はかなり一般化してきているが,このような

事前申請,事前審査の方法を普及させるならば,今回の麻布中学の入試問題は,

まさにこうした受験の典型的な一例として評価できることになる。

現在の学校教育の最大の問題点を挙げれば,それは,一つの正解をめざした点

数化と序列化,過度な競争意識による無意味な差別主義だからである。

序列化しない/されない社会をつくるためには,まず大学入試制度の抜本的な

変更だろうか。先般の東大前殺傷事件や女子受験生による大学入試センターの

問題撮影事件も,根っこは同じである。

その抜本的な変更とは,たった一度の受験ですべてが決まってしまうような社

会の仕組みの改革だろう。

何度でも挑戦できる,またそういう行為自体を社会として認めていく,この多

様性の容認こそがwell-beingの基本である。

大学は,自分の取りたい学生を時間をかけてとる方法を考えればいい,そこに

は,一つの正解をめざして点数を競うあり方そのものを見直さなければならな

い。こうしたときはじめて,自分で考えたことを自分のことばで表現する力が

問われるだろう。

well beingをめざして,教育に何ができるのか。変わり始めれば,ガラガラと

音を立てて崩れるような気もする。コロナはきっとその試練なのだろう。

★ ★ ★

(冒頭の写真:「ことばの教育にかかわる人へのインタビュー」YouTube画面)