噛み砕き、こちらです。

一昨日の土曜日、インターカルト日本語学校9連休の初日は、

衆議院インターネット審議中継の聞き書き。

かなり熟知しているつもりだったのだけれど、留学、就労、生活の、

特に生活者の日本語教育を担う人のあたり、ああそうかというような

ところもあって、日がな一日費やした甲斐がありました。

聞き書きのまとめは、冒頭に書いたように「note」の、#003です。

学校のHPの登録日本語教員の情報を更新しているページにも。

日本語教師しようかなと思っている人からも、現役の先生たちからも、

いろいろ、さまざま、質問をいただくのですが、すべてはこれから。

今国会で新しい日本語教育の枠組みが決定したら、具体的なことが

はっきりし始めるので、そうしたら霧が晴れていきますね。

これ以外にも、日本語教育を取り巻くさまざまな動きが。

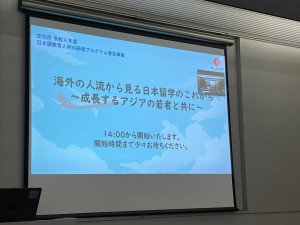

岸田総理を議長とする教育未来創造会議がまとめた第二次提言、

「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(通称:J-MIRAI)」。

それから、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」、

フリーランスで仕事をする人たちのための法律が成立したそうです。

こちらに解説がありました。

普段、仕事をしている日は、出退勤と移動で10,000歩超え。

なのに、日がな一日聞き書きしていた休日初日は2,083歩だけでした。

で、これじゃあいけないと、昨日は東に向かって8,702歩、

そして今日は西に向かって16,320歩、がんばって歩きました〜。