自分のこれからと重ね合わせて、

深く考えさせられることの多かったこの週末、金曜と土曜でした。

金曜日の18:30から、

国立社会保障・人口問題研究所の是川夕さんが編集長を務める

『日立財団グローバル ソサエティ ジャーナル』が関わる、

「Journey to be continued-続きゆく旅-」の上映会に。

これから日本で生きていく人誰もが、つまり、まずは日本人が、

こういうもの・ことに触れて、知って、考えてほしい。

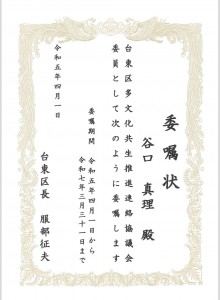

今、私は、持ち歩いている名刺に、

「「人と人、人と社会を言葉でつなぐ」をライフワークに。」

というメッセージを記し、おそらく息巻いているのだけれど、

根本から覆されたような、複雑な気持ちに襲われました。

これは、誰よりもわかっていると自負しているであろう、

日本語教師や日本語支援者の方にも見て、そして自らの

振り返りをしてほしい映画だとも強く思いました。

是川さんが編集長を務める、

『日立財団グローバル ソサエティ ジャーナル』Vol.2の、

「個から考える多文化共生」と題された星野ルネさんへの

巻頭インタビュー記事の中で、是川さんがルネさんの漫画から

引用したセリフ「子どもが泳ぐには多様性の海は深すぎる」は、

直前に見た映画にそのまま重なり、ぐさっときました。

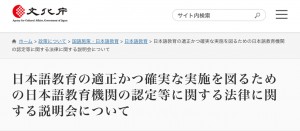

日本語教育機関認定法に重ねて言うなら、留学、生活、就労の、

留学以外は、知って考える場を提供することしかしてこなかった

自分には、自ら直接その「海」に手を下すことができないので、

じゃあ、何をどう。私が名刺のメッセージに近づくための課題です。

そして、昨日の土曜日は、

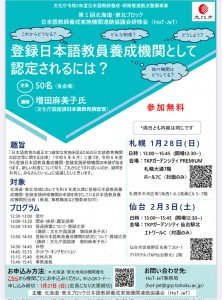

文科省の委託、現職日本語教師研修プログラム普及事業、

「生活者としての外国人」に対する日本語教師【初任】研修の

事前オリエンテーションでした。

文化庁時代から数えて、この生活者事業の受託は15年目。

今回は初めて、6名の聾者の方が受講生として参加しています。

手話通訳の方に入っていただいてしたオリエンテーションは、

通訳者の交代の切り替えなども問題なく終了したようです。

手話は独立した言語体系を持つ一つの言語。

2008年に発効された障害者権利条約で「言語」として定義、

国際的に認知された手話は、日本でも法律にそう示されています。

詳しいことは、主催する日本語教員養成研究所が発信していくと

思うので、そちらに譲りますが、法律に定められるずっと前から、

聾の学ぶ方と聾の教える方がいた。そのことを今、改めて、

再認識したことに、私自身は小さく小さくなる思いでした。

以下は、私のスマホのフォルダにあった私が撮った花の写真。

いろんな国で撮ったいろんな花があるけれど、みんな「花」です。

最後に余談。

上に書いた是川さんの記事の中に、星野ルネさんが、お父さんから

「見た目が外国人だから、他人の倍、努力して、やっと一人前の

扱いをされるんだよ」と言われた、ということが書かれていました。

ここを読んだ時、女である自分もそうだったと思ったことをちょっと。

人の百倍やってようやく男と同じスタート地点に立てる(かもしれない)

んだと、就職した時に知ってショックを受けた世代です。

ついこの間聞いた、私より一つ年上の日本語学校経営者のMs.Y先生の、

新卒で入った大手ゼネコン企業での、入社の辞令が人事部長名だった、

という話。同期の男子たちは社長からだったのにと。

だから私たちは、性別に関係なく実力勝負ができるこの仕事を選び直し、

そして、こんな強い役回りを担っているのかもしれないなあと思った。

・・・ことが余談です。人はその立場になってみないとわからない。

・・・以上、今日は話が長かったです。