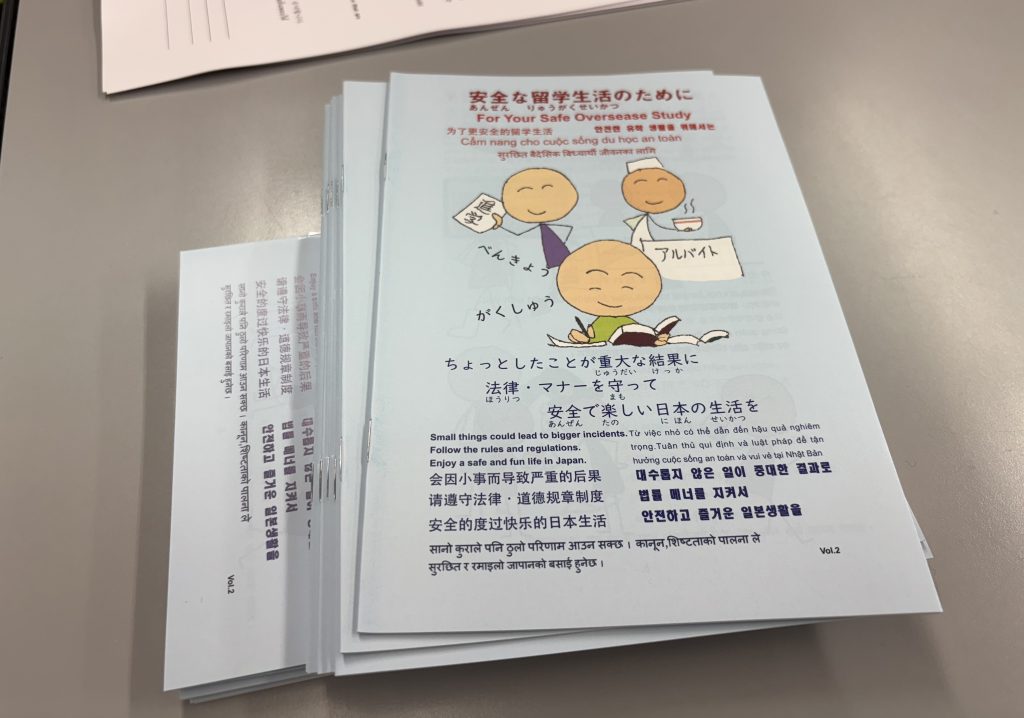

新入生を迎える準備をしていたスタッフの作業テーブルの上に、

『安全な留学生活のために』。

イラストだけでなく、デザインも、書かれた内容も、構成も、

こういうのを作ろうという企画も、思いそのものも、

昨年末に亡くなった新宿日本語学校校長の江副先生。

これは、日振協に、日本語学校に残してくださった作品で、

この冊子が初めてできた頃のいろいろを思い出しています。

やっぱり、ものすごく偉大でした。江副先生。これも足跡…。

新入生を迎える準備をしていたスタッフの作業テーブルの上に、

『安全な留学生活のために』。

イラストだけでなく、デザインも、書かれた内容も、構成も、

こういうのを作ろうという企画も、思いそのものも、

昨年末に亡くなった新宿日本語学校校長の江副先生。

これは、日振協に、日本語学校に残してくださった作品で、

この冊子が初めてできた頃のいろいろを思い出しています。

やっぱり、ものすごく偉大でした。江副先生。これも足跡…。

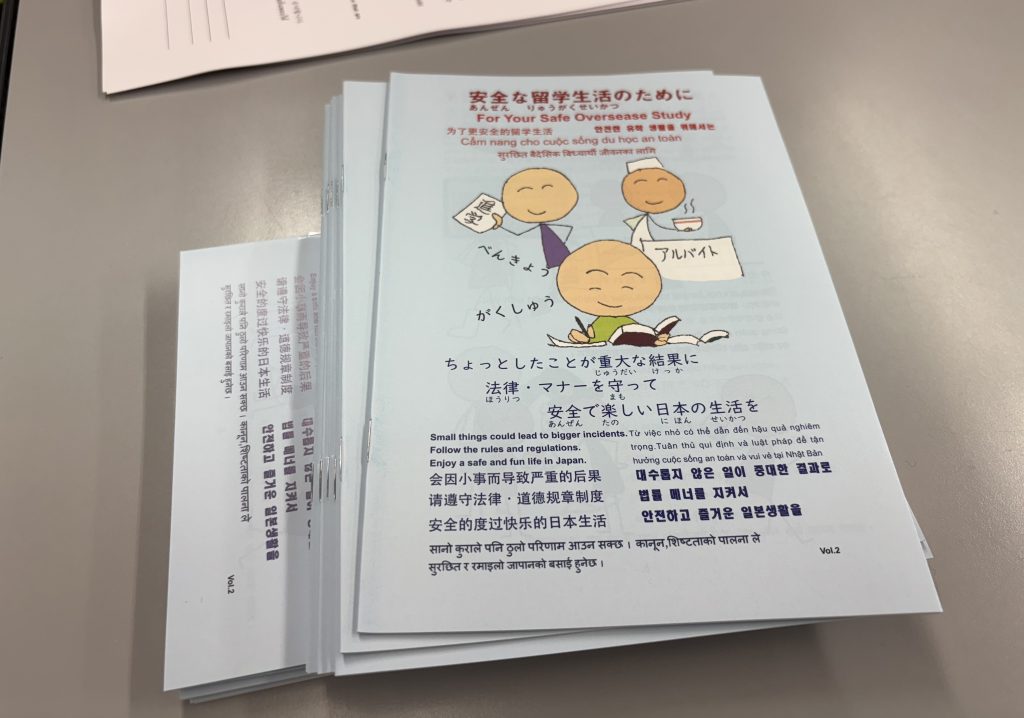

先日、ひつじ書房から出版された、

『外国人受け入れへの日本語教育の新しい取り組み』(田尻英三編)

という本の第8章を担当させていただきました。

「認定日本語教育機関・登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関における

「日本語教育」と「日本語教員養成」─新たな実施申請にあたって認識して

おくべきこと─ 」という長いタイトルなんですが、

これから申請を!という機関に向けて、制度の建て付けやポイントをまとめた

パートです。

ほかにも、明治書院の『日本語学』ー「日本語教育の資格と専門性」の号に

書かせていただき、

ココ出版の『日本語学校物語』には、・・・書いていただきました。

実は、私の日本語教育人生もいよいよ集大成かと、くらっときたのですが、

まだ、あともう少し、いや、それ相応に続きそうな感じです。

まあ、マグロだから(泳ぐのをやめたら死んじゃうから)、

その日のぎりぎり前日まで泳いでいるのですよね、きっと。あと100年くらい。

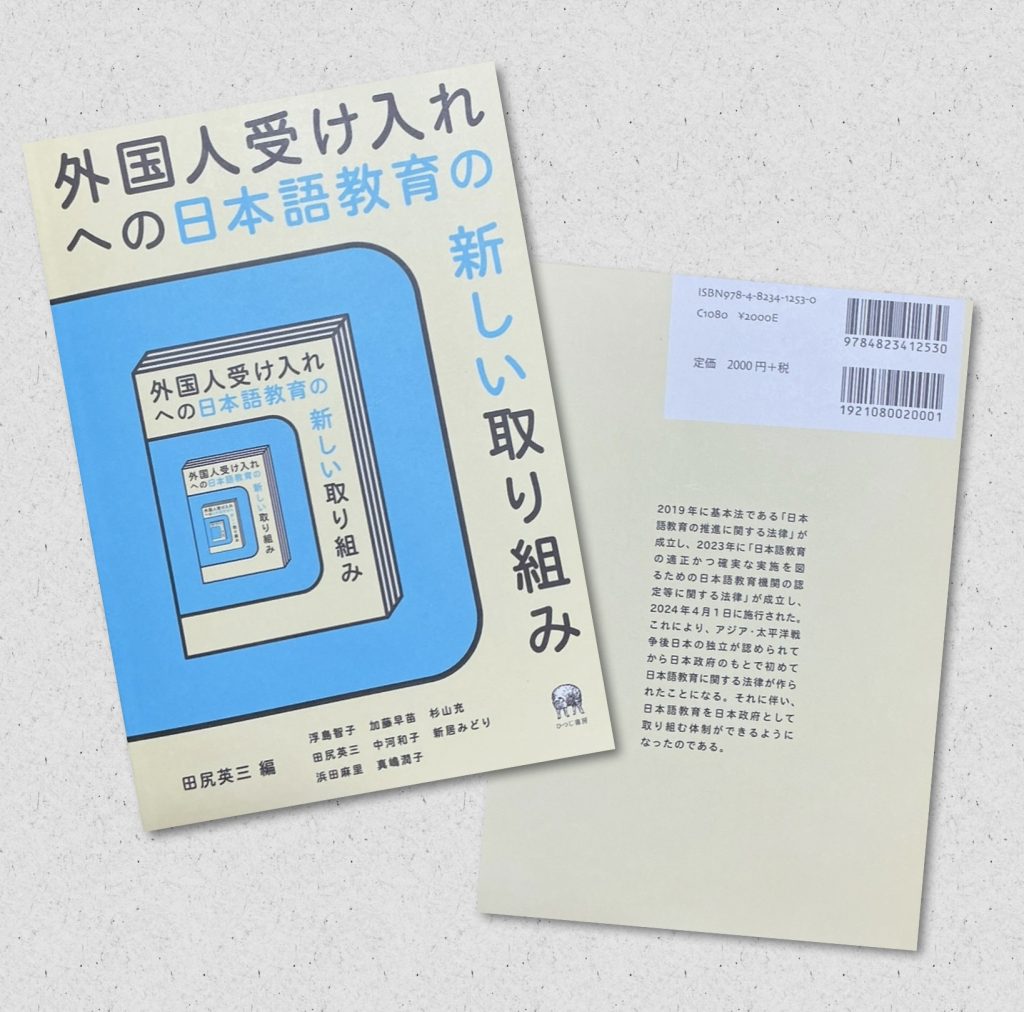

新制度の下で始まった「登録実践研修課程 45単位時間教壇実習コース」、

その記念すべき第1期生の一人は、マレーシアのAtoZ Language Centre

校長の西尾亜希子さんでした。

西尾さんは、インターカルトの教師養成修了後マレーシアへ。学校設立。

AtoZは、インターカルトの文化庁受理養成講座のマレーシアサテライト。

海外で教える教師には経過措置がないので、試験ルートでの受講でした。

去年11月の日本語教員試験の基礎試験と応用試験(合格率8.7%)に合格、

だけでも偉いのに、コースを受けるためにマレーシアから来てくれました。

でも、来なかったら国家資格取れない、登録日本語教員になれないのだから。

前にも書きましたが、お初のものは“まず私が”のマイルール。

現職日本語教師、それも20年以上の経験という人たちに向けての授業は、

担当した私たちの方こそ“勉強になりました”でした。

そういうことをしながら、祝日も土曜日も日曜日も返上して。

西尾さんたち、登録日本語教員、おめでとうございます!

お疲れ様でしたー! 受講ありがとうございました。

コースが終わったと思ったら、すぐにISOの定期審査受審。

ふう。ということで、

私は、無事駆け抜けましたでしょう!で、いろいろ振り返りながら、

いろんな人に会いにあちこちに行ってきまーす。

文科省「令和6年度「生活者としての外国人」に対する日本語教師初任研修」の

事業報告会、アルカディア市ヶ谷からのオンライン配信、無事終了しました。

写真は、地域日本語教育の専門家、北海道、東北、東京、中部、九州各ブロック

の皆さんと、事業評価委員の西原鈴子先生、そして精神的伴走者!の私です。

去年から始まった研修を走り抜けた受講生の皆さん、ようやくゴールです。

国の方針としての外国人労働者の受け入れが、非常な勢いで進む中、

直接的な受け皿は企業ですが、ご本人も家族も地域の住人となっていくので、

そこでの様々なサポートが、自ずとものすごい勢いで必要になっていきますね。

2008年に私たちが初めてこの生活者事業を受託してから早17年。

日本語教育の来し方行く末を思いながら、アルカディア市ヶ谷から臨む川、

ではなく外濠を眺めた今朝でした。

今日は一日、文科省。

午前中は、5年ぶりの対面開催という日本語教育大会、

午後は、日本語教師養成・研修推進拠点整備事業の全国協議会。

大講堂で一堂に会した、何年ぶりかに会った懐かしい方、

オンラインでしか会ったことのなかった方、

…コロナ前はこんなだったなと、妙な感慨でした。

国家資格となった登録日本語教員の活躍の場への期待が

語られました。心からそれを願いたいです。

と、同時に思い起こす。

日本語教育推進法曰く、そのための能力と資質の向上、そして、

見逃してはならない処遇の改善。

【日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)】

(日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等)

第二十一条 国は、日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上

並びに処遇の改善が図られるよう、(略)国内における日本語教師

(略)の資格に関する仕組みの整備(略)を講ずるものとする。

日本語教師を「職業」にしなければ。

大学卒業後の就職先として選ばれる企業と同じように、

日本語教員という仕事が、それらと遜色ない条件での選択肢と

ならなければ。

コロナビールは今日ではありません。

対面の大会に戻ってコロナ前を思い出し、その条件反射で。

本日、2024年の仕事納め。

納めるとは、終わりにするという意味です。

私が日本語教師になって、

皆さんより少し遅れて外界デビューした時からずっと、

年齢も経験も何もかも、私よりずっと大先輩なのに、

いつも、同じ志を持つ者として付き合ってくださった

江副先生が、10日前、私たちにとっては突然の、

・・納め。

私が好きな、思い出の写真。

1999/7/11

新宿日本語学校で、日振協の実践研修プロジェクト。

江副先生と山本先生と。

たぶん2002年春。

だとするとお茶の水女子大学…での日本語教育学会。

全養協開設メンバーでのパネルディスカッション。

2014/12/17

確か、新宿のサザンテラス…じゃなかったかな、会食後。

江副先生とジョエルさんと山本先生と木内さんと。

2018/5/26

東京外国語大学での日本語教育学会。

江副先生と山本先生と。

心からご冥福をお祈りいたします。

ありがとうございました。感謝の気持ちだけです。

「出過ぎた杭は打たれない」と言われたときは、

むっ!とするより先に、うまい!と感心しました。

思い先行、まず飛び出して、走りながら考える。

しかし、昨日は、

「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行することが、

物事を成就させ、思いを現実に変えるのに必要なのです。」

という稲盛さんの言葉を聞いて、素直に自らを省みました。

構想と実行の楽観的は合格だけど、計画もかなり楽観的だなあと。

・・・。

先日の福島でのシンポジウムを、記事にしていただきました。

改めて登壇の皆様にありがとうございます、です。

これも、経団連の脇坂さんと話しているときに、閃いて、

その場でお願いしました。・・・は、いいのだけれど、

制度のこと、私、ちゃんとわかってる?と、当日まであたふた。

冒頭の写真は、クロストークにご登壇の東栄産業の会長さん宅の

畑一面に植えられた、インドネシアからの実習生たち用の唐辛子。

こういう会長さんの「思い」が制度を成功に導くのだと思うのです。

思いはすべての基本、・・・が、私の思い。ときに杭も高く聳える。

どちらも今週末、香港は土曜日、タイは金土日曜日に開催、

彭さんと辻本さんがそれぞれ出張して、パートナーたちと

学校の紹介をしてくれました。

パートナーは、卒業生たち。

ブースのお手伝いとか、通訳とか、そんな風に呼んできたと

思うのだけれど、今回の香港の出張申請書には、

「ブースパートナー」と書いてありました。まさに、です。

ありがとう、多謝、コップンカー。

で、この週末、私はと言えば、オンライン三昧。

土曜日の午前中は、インターカルトの文科省生活者事業の初日、

西原鈴子先生の講義を視聴。

午後は、日振協の文科省初任研修のワークショップを覗き、

今日、日曜日のお昼からは、日振協の文科省主任研修の、

「先輩に聞いてみよう」というコーナーで、調子づいて喋る^^;

三昧とは、一心不乱にそのことをすること。

語源は(仏教で)精神を集中し、雑念を捨て去ること、だそうで、

そ、一心不乱にオンライン・・・三昧の週末でした。気づけば9月。