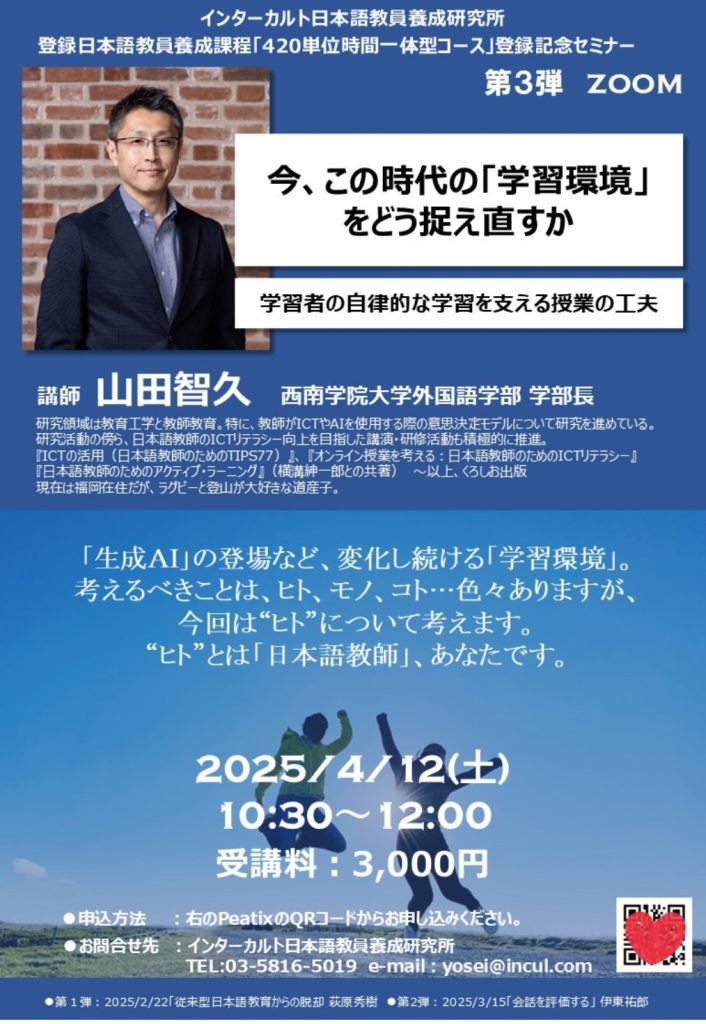

本日、山田智久先生のセミナー。ヒトとコトを見直す。

オンライン上に国内外70名の方々が集まってくださいました。

機械が人間に変わって通訳してくれる時代に、なぜ外国語を学ぶのか。

それは「遠回りして得られる経験に価値があるから」。

(なぜ留学するのかという問いにも言えることだと思いました。)

外国語を学ぶ過程には、

思いがけない出会い、衝突、困難、喜びが待ち受けているが、

それらは全て「自分のことばで世界を語る」ために必要な経験である。

心に刺さった。

というか、自分がしてきたこと、していこうと思っていることの

再確認ができた、という気持ちでした。

今日のために福岡からいらしてくださった山田先生。

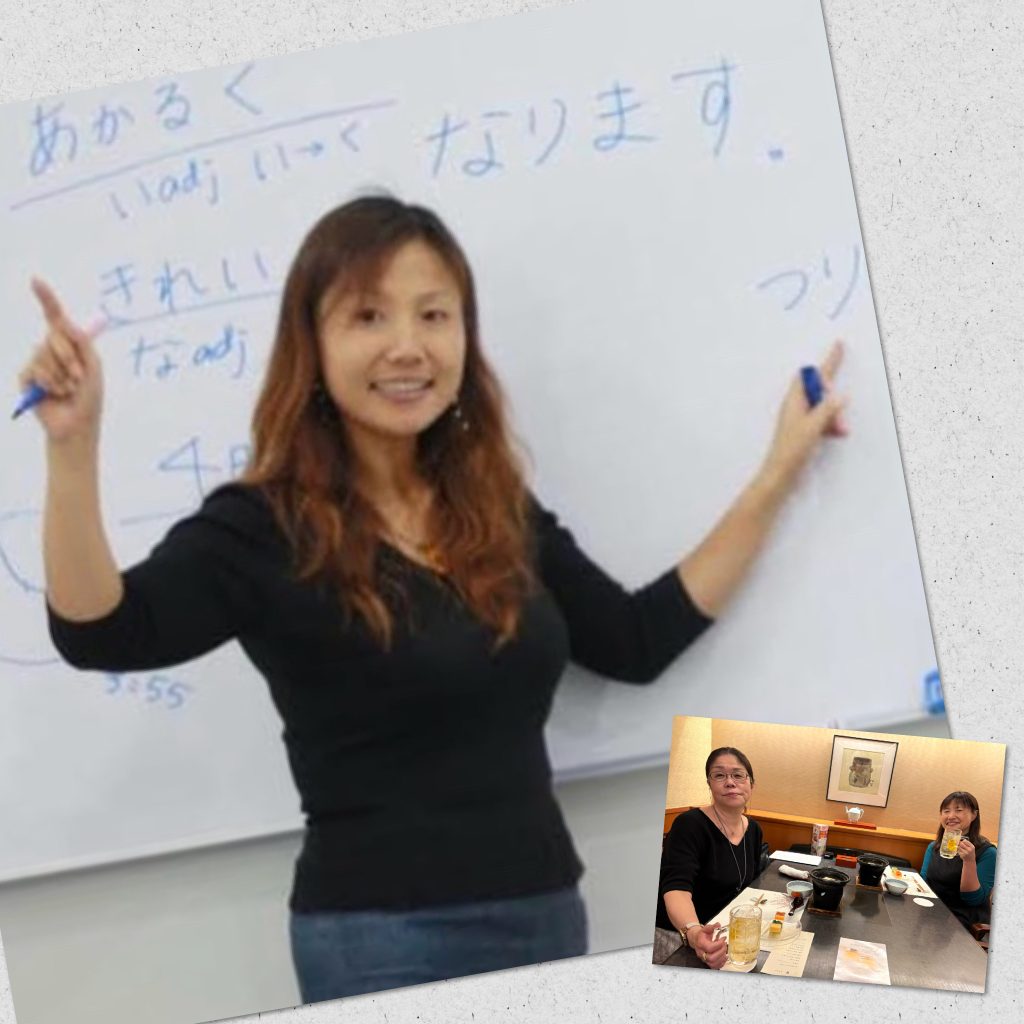

午後は、対面での内部研修。

教師の役割は、学習者が自分で気づくのを手伝うこと。

そのために適切な道具を選ぶこと。

写真の谷口さん(ファン代表)、本当に嬉しそうです。

つられて山田先生も…ですね。

山田先生、本当にありがとうございました。よき一日でした。