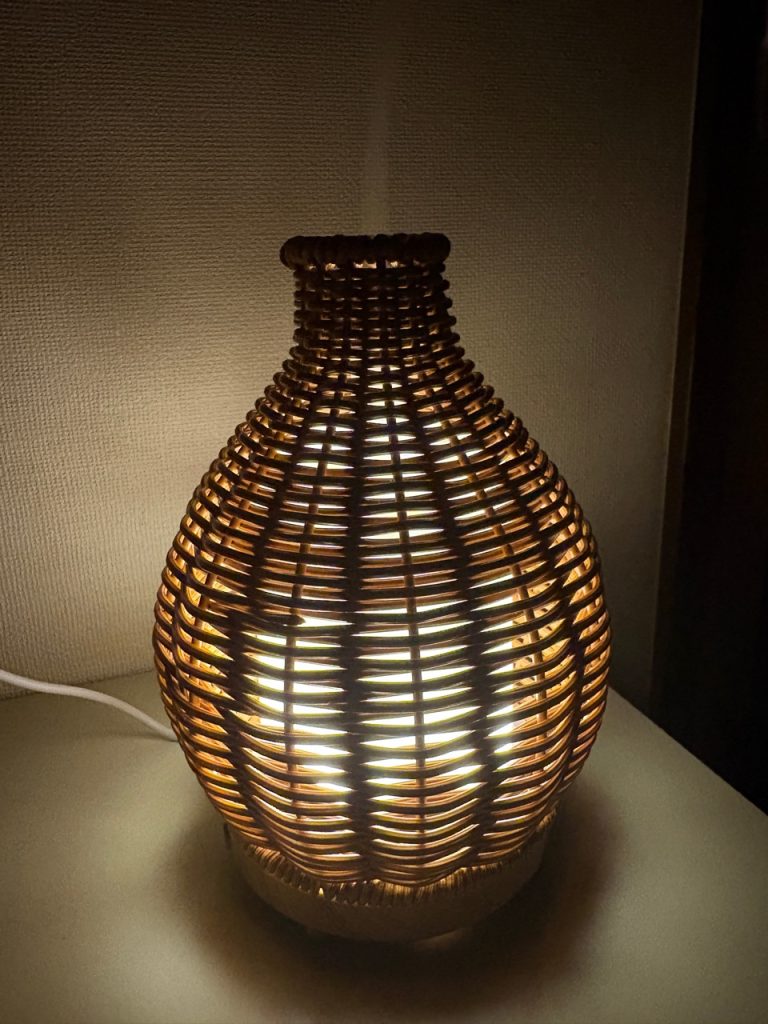

アロマディヒューザー(っていうんですね…)、

こんなのを買って、家の仕事机の上に置いてみました。

サンダルウッド=白檀の香りが心を鎮めてくれるはずです。

三連休初日の仕事は、HotJeTの評価委員会。

文科省が進める日本語教師養成・研修推進の拠点整備事業、

その、北海道・東北ブロックの略称がHotJeTで、

私たちの福島での連携協定校の先生たちと一緒に、

東北大学での研修会に参加したのがご縁の始まりです。

連携協定校、福島医療専門学校の養成課程の紹介、

HoTJeTのサイトのここに。

ところで、1月23日、・・・閣僚会議が、

「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を発表。

良くも悪くも、社会で普通に語られるようになった私たち。

その役割は「日本語を教えるという「点」」にとどまらず、

「ちゃんと判断しながら人と社会をつなぐ」ことなのだと思います。

世の風潮、時流、煽る目的の発言、一方的な見方、

そういうものに流されない。

と言いながら、この連休は目の前のハードルを超えるための準備。

音を立てずに吹き上がる白檀の香りで心を鎮めながら。

ベランダのチューリップたちは元気です。春の日差しにむくむくと。